Тело амёбы протей (рис. 16) покрыто плазматической мембраной . Всеми дей-ствиями амебы руководит ядро . Цитоплазма находится в постоянном движении. Если её микропотоки устремляются к одной точке поверхности амебы, там появляется выпя-чивание. Оно увеличивается в размерах, становится вы-ростом тела. Это ложноножка, которая прикрепляется к частицам ила. В нее постепенно перетекает все содержимое амебы. Так происходит передвижение амебы с места на место.

Амеба протей — всеядное животное. Ее пищу составляют бактерии , одноклеточные растения и живот-ные, а также разлагающиеся органические частицы . Пере-двигаясь, амеба наталкивается на пищу и обтекает ее со всех сторон и та оказывается в цитоплазме (рис. 16). Во-круг пищи формируется пищеварительная вакуоль, куда поступают пищеварительные секреты, переваривающие пи-щу . Такой способ захвата пищи называется клеточным заглатыванием.

Амеба может питаться и жидкой пищей, используя другой способ — клеточное питье. Происходит это так. Снаружи внутрь цитоплазмы впячивается тонкая трубочка, в которую засасывается жидкая пища. Вокруг нее обра-зуется пищеварительная вакуоль.

| Рис. 16. Строение и питание амебы |

Выделение

Как и у бодо, вакуоль с непереваренными остатками пищи перемещается к поверхности тела амебы и ее содер-жимое выбрасывается наружу. Выделение вредных веществ жизнедеятельности и из-бытка воды происходит при помощи сокра-тительной (пульсирующей) вакуоли.

Дыхание

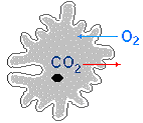

Дыхание у амебы осуществляется так же, как у бодо (см. Бодо — животное жгутиконосец ).

Каждый вид простейших животных имеет свое строение, свою форму, в том числе и очень сложную и причудливую. Она образуется не случайно, и сохраняется очень долго: на дне океана в отложениях, образовавшихся десятки миллионов лет назад, находят точно такие же раковины фораминифер.

Такое возможно потому, что у каждого вида построение организма осуществляется по определенному плану, опре-деленной программе. Эта программа записана особым ко-дом на длинных молекулах, хранящихся в ядре клетки , точно так же, как программы для компьютера записывают на магнитном жестком диске. Перед размножением с программы списывается копия, и передается потомству. Эти программы можно называть генетически закрепленными, или врожденными. Материал с сайта

Ядро клетки содержит не только программы, как ее построить, но и как действовать. Они определяют действия животного — его поведение . Подобно тому, как у одних простейших программы построения формы тела приводят к простой форме, а у других к сложной, так и программы поведения могут быть и простыми, и сложными. Разно-образие животных по сложности программы поведения не меньше, чем разнообразие их форм.

Амеба тоже реагирует на многие сигналы, запуская свои программы поведения. Так, она распознает разные виды микроскопических организмов, служащих ей пищей; уходит от яркого света; определяет концентрацию веществ в среде обитания; уходит от постоянного механического раздражения.

Происхождение саркодовых

В пре-делах жгутиконосцев проходит зыбкая граница (отличи-тельная черта) между двумя царствами — растениями и животными. На первый взгляд кажется, что между жи-вотными жгутиконосцами и саркодовыми имеется резкое различие: первые передвигаются при помощи жгутиков, вторые — с использованием ложноножек. Но оказывается, что саркодовые, считавшиеся ранее древнейшими простей-шими, ныне рассматриваются как эволюционные потомки животных жгутиконосцев. Дело в том, что у многих сар-кодовых во время размножения появляются жгутики, как, например, у половых клеток радиолярий и фораминифер. Следовательно, жгутики когда-то были и у саркодовых. Более того, известны животные жгутиконосцы (например, жгутиковая амеба), принимающие форму амебы для за-хвата пищи при помощи ложноножек. Все это позволяет считать, что саркодовые произошли от древних жгутиконосцев и утратили жгутики при дальнейшей эво-люции.

На этой странице материал по темам:

Ложноножки амебы это

Систематика амебы протей

Сообщение на тему амёба протей

Амебы протея реферат

Общее строение амебы протей

Вопросы по этому материалу:

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Размножение амебы

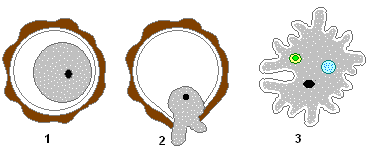

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

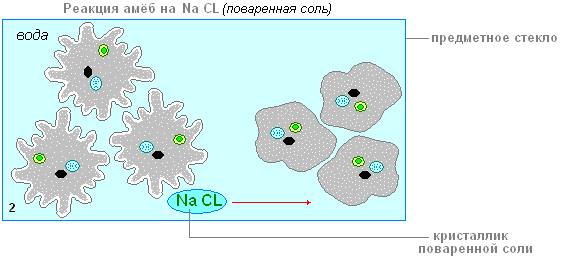

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

>>Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

Одноклеточные животные, или Простейшие

§ 3. Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

Среда обитания, строение и передвижение амебы. Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму ("амеба" означает "изменчивая"). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка - целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Содержание урока конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные урокиПростейшие в капле прудовой воды (под микроскопом).

Класс корненожек объединяет наиболее простых одноклеточных животных, тело которых лишено плотной оболочки, а потому не имеет постоянной формы.Для них характерно образование ложноножек, которые представляют собой временно образующиеся выросты цитоплазмы, способствующие передвижению и захвату пищи.

Среда обитания, строение и передвижение амёбы. Обыкновенная амёба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму ("амеба" означает "изменчивая"). Рассмотреть детали строения амёбы можно только под микроскопом.

Тело амёбы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь неё небольшим пузыревидным ядром . Амёба состоит из одной клетки, но эта клетка - целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амёбы, в этом месте на её теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела - ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амёба таким способом передвигается. Амёбу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек . Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

Жизнидеятельность Амёбы.

Питание . У амёбы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу - бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырёк - пищеварительная вакуоль. Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхание Амёбы . Амёба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнидеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнидеятельности и избытка воды. Вредные вещества удаляются из организма амёбы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек - сократительную вакуоль. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Итак, из окружающей среды в организм амёбы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амёбы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амёбы. Образующиеся вредные для амёбы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ. Не только амёба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение Амёбы . Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. (? Наверное вследствии превышения определённой массы её тела.) Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны - образуется два новых ядра. Тело амёбы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амёбы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амёба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Деление (размножение) Амёбы.

Циста . Питание и размножение амёбы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амёба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка - образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда , где живут амёбы. В состоянии цисты амёба переносит неблагоприятные для неё условия жизни. При наступлении благоприятных условий амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению (распространению) амеб.

Возможные дополнительные вопросы для самостоятельного изучения.

- Что заставляет Цитоплазму планомеренно перетекать из одного участка Амёбы в другой, заставляя её передвигаться в заданном направлении?

- Как происходит распознавание оболочкой цитоплазмы Амёбы питательных веществ, вследствии чего амёба целенаправленно формирует ложноножки и пищеварительную вакуоль?

Амёба протей или обыкновенная амёба – лат. Amoeba proteus. Амёба протей или представляет собой огромный амебоидный организм, представитель класса лобозные амёбы, относится к типу простейшие . Встречается в пресных водах, аквариумах .

В капле воды, взятой из пруда, болота, канавы или аквариума, если ее рассматривать под микроскопом, открывается целый мир живых существ. Среди них имеются крошечные полупрозрачные беспозвоночные животные, непрестанно изменяющие форму своего тела.

Обыкновенная амеба, как и инфузория туфелька – самые простые по своему строению животные. Чтобы рассмотреть обыкновенную амёбу, необходимо поместить каплю воды с амебами под микроскоп. Все тело обыкновенной амебы состоит из крошечного студенистого комочка живого вещества – протоплазмы с ядром внутри. Из курса ботаники известно, что комочек протоплазмы с ядром – это клетка. Значит, обыкновенная амёба – одноклеточное беспозвоночное животное. Тело её состоит только из протоплазмы и ядра.

Наблюдая за амебой протей под микроскопом, мы замечаем, что через некоторое время форма ее тела изменяется. Амеба протей не имеет постоянной формы тела. Поэтому она и получила название «амёба», что в переводе с греческого языка означает «изменчивая».

Также под микроскопом, можно заметить, что она медленно переползает на затемненную часть стекла. Яркий солнечный свет быстро убивает обыкновенных амеб. Если внести в капельку воды кристаллик поваренной соли, амеба пере-стает двигаться, втягивает ложноножки и приобретает шарообразную форму. Таким образом, обыкновенные амебы уменьшают поверхность тела, на которую действует вредный для них раствор соли. Значит, обыкновенные амебы способны отвечать на внешние раздражения. Эта способность называется раздражимостью. Она связывает обыкновенную амебу с внешней средой и имеет защитное значение.

Обыкновенных амеб можно найти даже в канавах и лужах, образовавшихся совсем недавно. Когда водоем, в котором живут обыкновенные амебы и другие простейшие, начинает высыхать, они не погибают, а покрываются плотной оболочкой, превращаясь в цисту. В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

Питается амёба бактериями, водорослями, микроскопическими грибами. С помощью ложноножек (из-за которых осуществляется перемещение амёбы), захватывает пищу.

Амёбе протей, также, как и всем животным, необходим кислород. Дыхание амёбы осуществляется за счёт усваивания кислорода из воды и выделением углекислого газа.

Размножаются обыкновенные амёбы делением. При этом ядро амебы удлиняется, а затем делится пополам.